11月23日に行われた刑部信人さんのお試し地域づくり活動は、刑部さんの著書である『佐賀に暮らし困ったこと。』を手に取りながら行う座談会です。

会場は、刑部さんと同じく東京からの移住者である桑本ひかるさんと夫の良輔さんが10月にオープンされた鳥栖市の新しい拠点「UKHAD coffee(ウカコーヒー)」。

年齢も職業も、住んでいる地域も違う参加者が、佐賀県に暮らしていて困ったことやこれから挑戦したいことなどを思い思いに語り合いました。

あなたの「佐賀に暮らし困ったこと」は?

この座談会の特徴は、主催者である刑部さんが聞き手になり、参加者が主役となって話し合うこと。

始めに、刑部さんが出版された『佐賀に暮らし困ったこと。』を読んで、共感した部分や感じたことについてディスカッションしていきました。

現在、福岡の大学に通っているという参加者が語ったのは「教育の選択肢が少ない」という困りごと。

「佐賀県には大学が2校しかなくて、国立は1校だけ。選択肢がそれしかないとなると、自然と地元を離れることを選ぶ人が大多数です。佐賀の大学に行くとしても、学部がかなり限られてしまいますね」と話すと、大学受験を終えたばかりの参加者も「大学は九州内から選びました。相談に乗ってくれる先生からも、九州内の学校を紹介していただくことが圧倒的に多かったです。関西や関東の学校に通うと、一人暮らしの生活費や帰省するときの交通費がかかってしまうので」と、共感とともに進路選択時の事情を明かしました。

また、山口県から佐賀県に移住したという参加者からは、佐賀ならではの「困ったこと」があげられました。

「本のなかにある『蚊が多い』という困りごとにすごく共感しました。佐賀は水辺が多いからかな(笑)」これには、東京から移住した桑本光さんもうなずきながら「虫、よくいますよね。足が長くて信じられないような形をしていたり、今まで見たことないような虫もいたりしてびっくりします(笑)」と話し、会場は笑いに包まれました。

参加者同士は初対面にも関わらず、刑部さんの投げかけをきっかけにいろんな角度から活発に意見が交わされます。

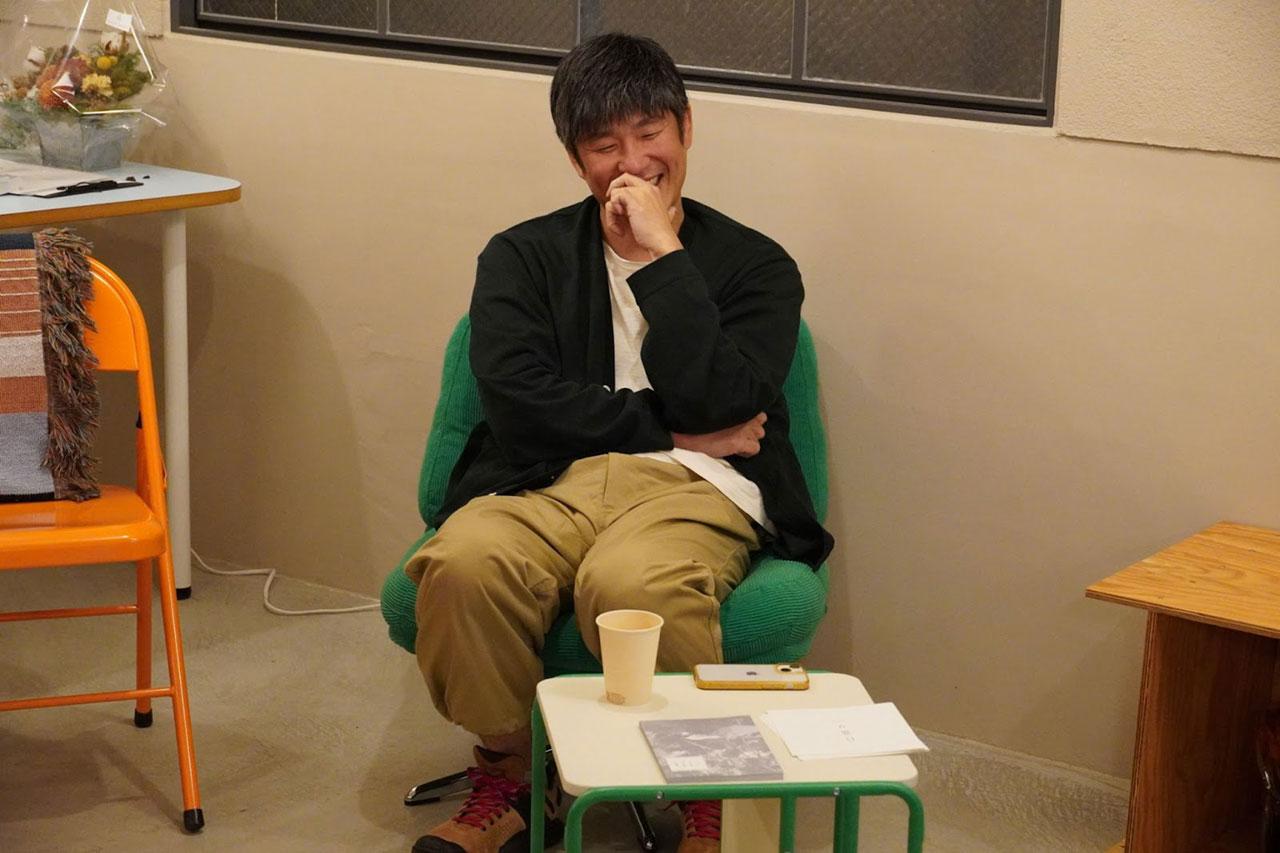

刑部さんは「この本には『虫が多い』という身近な問題から『教育の選択肢が少ない』なんていう社会的な問題まで、幅広いテーマを入れました。それに対して、ここに集まった多様な人たちがざっくばらんに話し合うことで、新たなコミュニケーションが起こります。そうすると、何かしら課題も見えてくるのではないかと。地域づくりは、まずはどんな課題があるのか知ることがスタートだと思っていますから」と話し、参加者にさらなる対話を促しました。

力を抜いて、やりたいことと役割をすり合わせる

座談会はさらに熱を帯びていき、それぞれの夢ややりたいことに話題が及びます。

「どんな職業に就きたいか」だけでなく、「どんなことをしたいか」に焦点を当てて語り合いました。

家業が農家だという参加者は「佐賀でファーマーズマーケットを開催できないかなと思っています。県内にはせっかくこだわりを持って日々農業に取り組んでいる方がたくさんいるので、直接商品を提供してその素晴らしさを知ってもらえる場を作りたいです」といきいきした表情で語ります。

移住して育児を経験したという参加者も「私は子育て支援の場を作りたいと思っています。私は子どもを産んだ時、赤ちゃんや育児に対しての知識不足から自分を追い詰めてしまいました。だから、高校生や大学生など、若い時から赤ちゃんという存在に触れられるような場所が作れたらいいな」と、笑顔を見せました。

さらに、大学生の2人組は「高校生の時から人と人とのつなぎ役になりたいという想いを持っていて、この想いはどんな職業だったら叶えられるんだろうと考えていました。今日のようなイベントに参加していくうちに、こんな風に面白いことで地域の活性化になるような取り組みが県庁にいたらできるんだって知って。それで、佐賀県庁に入ることを目指しています」「私も佐賀県庁志望です。佐賀県の良さは面白い人が多いことだと思っていて、そんな人たちをサポートできる仕事に就きたいなと思ったからです」と、憧れの県庁職員を前に、はにかみながら語りました。

それぞれの発言を聞いて、刑部さんは「昔はどんな職業に就きたいかで仕事を選ぶのがスタンダードだったけれど、今は何をしたいのか、どう生きたいのか考えて、その先に必然的にたどり着くものが仕事なのだろうと思います。自分が何かを果たさなきゃという使命感は必要ではなくて、誰かを応援したい、誰かの手助けがしたいという思いがあれば良くて。力を抜きながら、自分のやりたい方向性と役割をすり合わせていくように探していけばいいんじゃないかな」と。

さらに、刑部さんが「この本には、移住してきた自分の存在を知ってもらうという目的もあって。どんなに小さなことでも声に出すのはとても大事で、僕もこれまで10回以上座談会を行い『こんな本を出しました』『こんな会社をやっています』と何度も何度も言ってきたことでいくつもの仕事につながったんです。何がヒットするかなんて最初からはわからないので、とにかく多数の人に情報を広げること。そこから自分の望む方向につながっていく面白さがあると思います」と、伝えると、会場の参加者は真剣な眼差しでうなずいていました。

この座談会は"混乱"させる役割を持つ

多くの人が夢を語るなかで「親族に警察官が多かったから昔は警察官を目指していました。だから大学も法学部を選んだんですけど、今は......」と、言葉に詰まる参加者も。

一方で、高校生の参加者が「僕はとにかくお金が欲しいんです。お金を稼ぎたいから経済学部を目指しています」と自身の価値観を述べると、他の参加者から「お金があれば豊かに暮らせるのかな?じゃあ、実際にいくら稼げればお金があるって感じると思う?」「高校に通っている今も幸せそうに見えるよ?」など、さまざまな意見が交わされました。

座談会が進むにつれ、どんどん素直な本音を話すようになった参加者たち。

そんな様子を見守りながら、刑部さんが「この座談会は"混乱"させる役割を持っていると思っていて。僕の本の困りごとにいろんな意見があるように、参加者が口に出した夢や困りごとにたくさんの違う価値観の意見がぶつけられたり、時には言葉に詰まったりしますが、それでいいんです。答えは決して一つじゃないから、いろんな人の視点をもらって"混乱"して、さらに自分の中身を練り上げていくことが大切なんです」と語り、座談会を締めくくりました。

最後に

最初は緊張の面持ちで座っていた参加者たちにも、帰り際の交流タイムにはすがすがしい表情と、他の参加者と積極的に話をする姿が見られました。

感想を聞いてみると「他の人の夢を聞いて、自分がやりたいと思っていたことを思い出しました」「座談会に参加したことで夢に一歩近づいた気がします」「自分のなかのモヤモヤが少し晴れました」など、真っすぐな目で話してくれました。

刑部さんの座談会がもたらした一人ひとりの変化がこれからの挑戦でどう活きてくるのか、今後の活動に注目が集まります。

文・写真:平野 蒼

編集:北村朱里、EDITORS SAGA 編集部