きゃあつぐろ、きゃあつぐろ、きゃあつぐろの頭に火がちいた......

この歌を聞いたことがある佐賀県の人は、どれくらいいらっしゃるでしょうか?

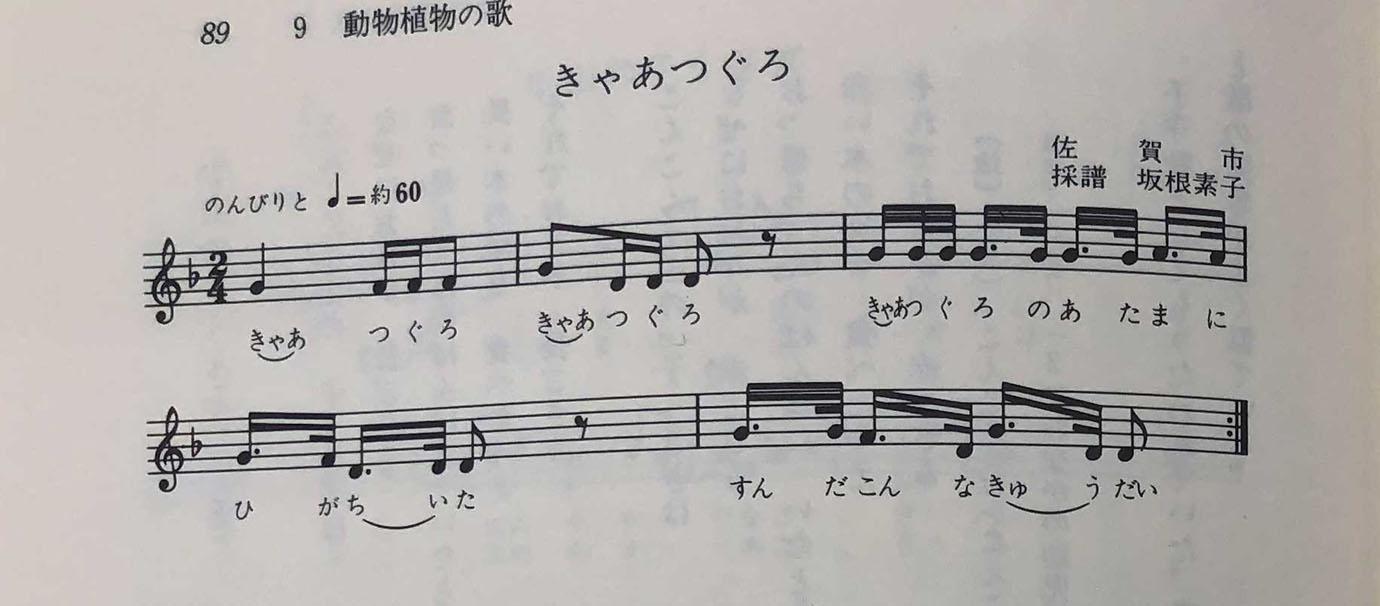

実はこの歌、佐賀県で昔から歌い継がれてきた"わらべ歌"なんです!

「きゃあつぐろ」とは、九州の方言でカイツブリという水鳥のことをいうのですが、このわらべ歌がリバイバルされて、現代に新しく蘇るそうなんです。しかも、その楽曲の制作がイベント内で地域の人と作り上げるというから驚き!その全貌について紹介します。

「きゃあつぐろ」は佐賀県で愛されている?!

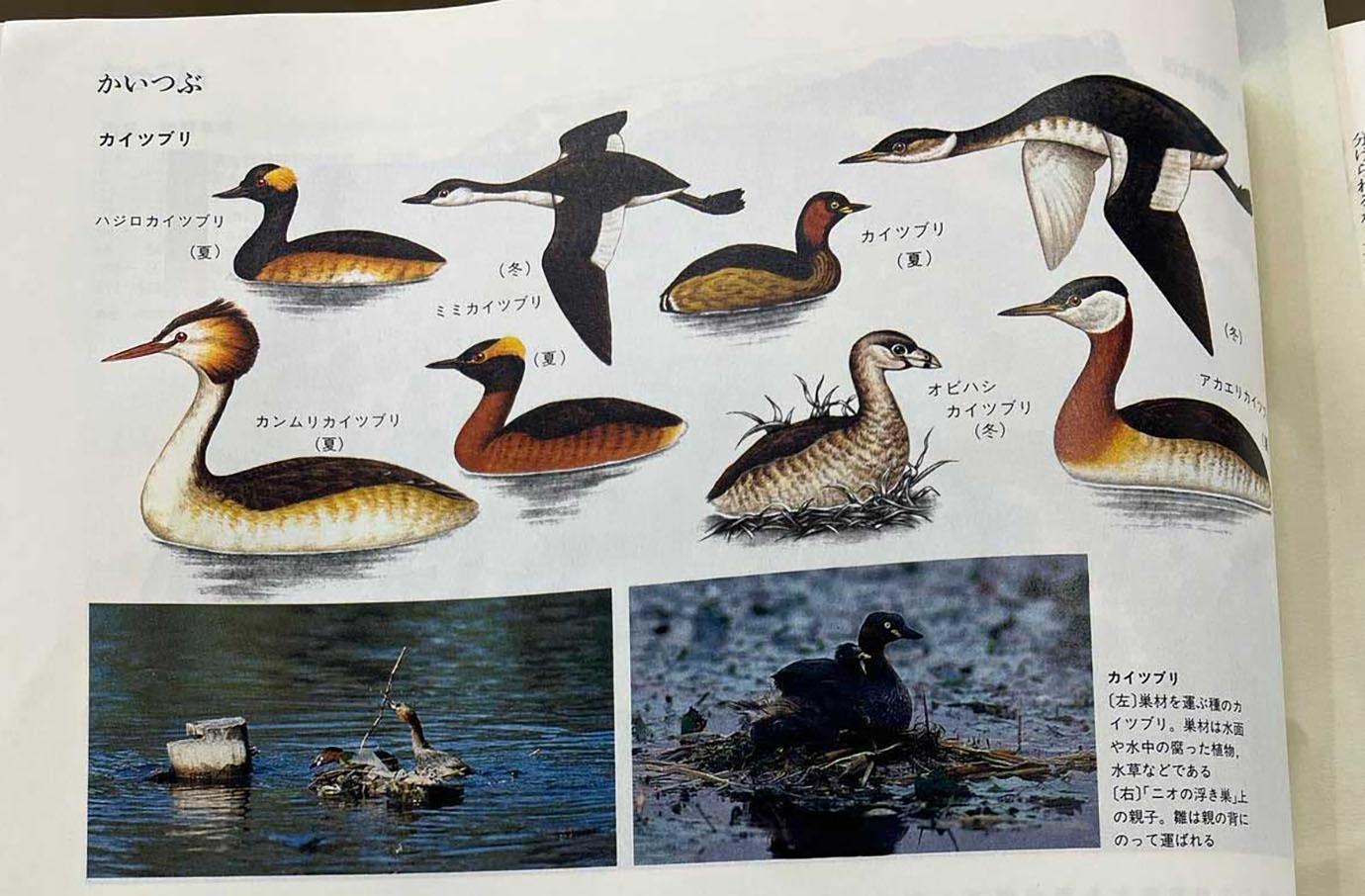

こちらが「きゃあつぐろ(カイツブリ)」。

カイツブリと言っても、色々と種類はいるのですが、秋から冬にかけて、佐賀平野のクリークや堀にいたものは、頭のあたりが赤く、すばしっこい鳥。

子どもたちが見つけると、はやし立ててこんな歌を歌ったそうです。

きゃあつぐろ〜 きゃあつぐろ〜 きゃあつぐろの頭に 火がちいた

すんだこんな きゅうだい♪(訳)

カイツブリ カイツブリ カイツブリの頭に 火がついた

ぶるっと身体を振るわせてもぐったら すぐ消えてしまった♪参考:『佐賀のわらべうた』音楽之友社

動作が素早くて、人の影を見るとすぐに水に潜ってしまうカイツブリ。その様子が、いかにも頭に火がついてあわてて潜るようで「そんなにもぐればさぞ火が消えるだろうよ」とよびかけたといいます。

この茶目っ気のある水鳥の歌が佐賀のわらべ歌として存在したことにも驚きですが、実は、佐賀の郷土玩具のモチーフになっていました。こちらがその人形。

左が「きゃあつぐろ」で右が「カチガラス」。

足のところが車輪になっていて、押すとくるくる回ります。

これは、「杵島山人形」と言って、戦後に佐賀県の杵島山界隈で生まれた民芸品。一刀彫で作られていて木肌をうまく生かし、彩色は最小限に止めてありますのが、それが逆に洗練されていて愛らしい。

今でも手に入らないかな?と調べてみたのですが、現在では、作り手はおらず、その希少さからプレミアがつくほどでした。

佐賀のわらべ歌にもなり郷土玩具にもなった水鳥カイツブリ。"きゃあつぐろ"という方言の響きもそうですが、昔は子どもから大人まで知っていて可愛がられてきたんだろうなと感じさせられます。

今は、生息環境の悪化に伴い、数が少なくなっていますが、現在でもクリークや小川に出没するらしいので、見つけられたらラッキーですね。

佐賀×オランダでわらべ歌が蘇る?!

2023年3月5日に開催されるイベントは、佐賀のわらべ歌「きゃあつぐろ」を題材とし、オランダのアーティストや佐賀県ゆかりのアーティスト、そしてワークショップに参加する方と一緒に、音楽作品・映像作品を作り上げるというもの。

わらべ歌「きゃあつぐろ」の音源がどのように使われるのかが気になるところ。

また、一緒に作り上げると聞いたら、なんだか気負いしちゃいそうですが、音楽や歌の上手い下手は関係なく、気軽に参加していいそうです。

「なんでオランダ?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は佐賀県は、幕末からの交友関係もあり、明治維新150年目の2018年からオランダとの文化的な交流を深めてきた県の一つ。

オランダの文化や多様性を学ぶということもありますが、音楽を通じ、佐賀に根づいた交流ができるのは、なかなか貴重な気がします。

図書館に貯蔵されているいくつもある佐賀の民謡から、このわらべ歌「きゃあつぐろ」を選んだのは、オランダのアーティストというのが驚き。2度3度繰り返すフレーズがシンプルで興味深かったため、選曲されたそうですが、クリークや綺麗な川が多い佐賀のルーツを感じさせる曲を発掘してくれたことになんだか縁を感じてしまいます。

オランダ アーティスト

Jasmin Karimova(ジャスミン カリモヴァ)

アムステルダムを拠点に活動する、タジキスタン/オーストラリア出身の作曲家、パフォーマー。

ポップミュージックのバックグラウンドを持ち、シドニー・オペラハウスやモスクワ・オリンピック・スタジアムなどの舞台で国際的な演奏活動を行っている。最近では、アムステルダムのロイヤル・シアター・カールで公演を行う。現在、アムステルダム音楽院でクラシックの作曲を学んでいる彼女の作品は、幅広い形式を通して音楽表現を探求しています。

「私は、自分が何かを感じられるような音楽を作っています。私の願いは、あなたにもそれを感じてもらうことです。あなたのソフトスポットで演奏したいのです」。

https://www.jasminekarimova.com/

Lavinia Xausa (ラヴィニア サウザ)

映像作家。ボローニャとベルリンで学び、2015年に視覚文化およびメディア研究において名誉学士を取得、2017年にブレダのAKV St.Joostで写真の修士号を取得し、現在はロッテルダムを拠点に活動している。芸術活動の中心は、記号論と宗教芸術研究を、映像制作に応用することであり、様々な人々の歴史における自分たちのアイデンティティと表現について考察している。

初の短編作品『Roundabout Love, Roundabout Tehran』は、イランにおけるペルシャの若者の秘密の愛と性生活についての作品で、Organ Vida (Zagreb, 2017) で初公開され、Open Doek Festival (2018, Rotterdam) でも上映。ディアスポラの背景を持つ若者のアイデンティティと精神性について描いた作品『Further Than Hip Hop』は、TENT(ロッテルダム、2020年)、Noorderlicht国際写真フェスティバル(フローニンゲン、2020年)で発表され、Lantaren Venster(ロッテルダム、2022年)でのKetikoti期間中にはHistory Matterの映画プログラムの一部となる。この作品はIFFR(ロッテルダム、2022年)でプレミア上映され、NFF(ユトレヒト、2022年)など、オランダ国内およびヨーロッパ各地の映画祭でも上映された。

佐賀ゆかりのアーティスト

邦楽三人娘

北原香菜子(薩摩琵琶/佐賀市生まれ)、髙橋浩寿(津軽三味線/佐賀市生まれ)、永池あかり(筝/鹿島市生まれ)の同級生トリオ。2012年「第1回佐賀市民芸術祭」で出会い、意気投合。2016年より、3つの"そう"--「奏」「創」「想」--を柱に始動。自然(土、水、山、風、海、生物......)の"声"に耳を澄まし、一音一音から拡がる世界を「想」像し、「奏」で、紡ぐ。古典を継承しつつ、五線譜にはおさまりきれない音(こえ)を紡ぐ様を"プログレッシブ邦楽"と称する人もいる。ひとりでも多くの人の「想」像力を拡げるべく、佐賀県を拠点に演奏活動中。

ワークショップ開発

清川進也

サウンドデザイナー・プロデューサー。 "音とはスーパーランゲージである"をコンセプトに、言葉の音化、音の言葉化を追求するサウンドデザイナー。 2011年に自身の故郷で制作した「森の木琴」をきっかけにグローバルに活動を展開。 サウンドデザイン以外にも積極的に自己表現を拡張しており、2016年に大分県別府市の地域振興事業として実施された「湯~園地計画」では全行程をプロデュース。クラウドファンディングを活用し約1億円の運営資金の調達に成功した。

当日は、オランダアーティストがリバイバルした「きゃあつぐろ」をアレンジし、佐賀ゆかりのアーティストが演奏してくれる他、一緒にきゃあつぐろ(カイツブリ)を探したり、レコーディングしたりして楽しめる内容。どんなワークショップを体験できるのか今から楽しみです。

さいごに

私は、嬉野を離れて現在は、神奈川を拠点として活動していますが、やっぱり嬉野をはじめ佐賀県が好きで、ちょこちょこ帰ってきてしまいます。「おかえり」と言ってもらえるのは、本当に嬉しいですし、いつでも暖かく受け入れてくれる人たちがいるのは、佐賀の魅力の一つだなぁとつくづく思います。帰って来るたびにこんな面白い企画があるのもまた一興。

ふるさとの歴史と新たな風を感じに嬉野に足を運んでみませんか?

イベント情報

| 日時 | 2023年3月5日(日) 10時00分~17時00分 |

|---|---|

| 場所 | 無量山壽経院 本應寺 [本応寺] |

| 詳細 |

参加方法:以下URLから申込フォームにアクセスし、応募 ※先着順 参加資格:どなたでも参加いただけます 参加料:無料 ※参加者は当日、9時30分~9時50分の間に会場にお越しください。 |

スケジュール

午前の部

①オリエンテーション

プロジェクトの目的と概要、アーティスト、プロジェクトメンバーの紹介

ワークショップスケジュールの確認

②「きゃあつぐろ」を実際に鑑賞

アーティストらが、ベーシックなバージョンの「きゃあつぐろ」を演奏し、皆で鑑賞。ここに参加者の声や唄などが追加されて楽曲が完成することを理解し、モチベーションを喚起する。

③フィールドワーク

実際に塩田の自然に出かけて「その土地の音を探す」。アーティスト達とファシリテーターが案内しながら、参加者が思い思いに日常の中にある音に耳を傾ける。スマートフォンに録音する他、自分の頭に記憶したり、紙に書き留めたりするなど、それぞれの方法で音を採集して帰る。

④フィールドワークのまとめ

フィールドワークを通じて感じたことを、参加者それぞれ自分の言葉で書き残し、採集した音を自分なりに再現する方法を考え、エクササイズに臨む。

~ ~ ~ 昼休憩 ~ ~ ~

午後の部

⑤エクササイズ

午前中に採集した土地の音を、自分の声で鳴らすために練習する。アーティスト、ファシリテーターはそれらをサポートしながら、発声が苦手な参加者には別の発音方法を提案する。

⑥「きゃあつぐろ」に合わせて一度演奏してみる

実際の演奏に合わせて、自由に発声し、参加してみる。

⑦レコーディング

同時に録音を行い、楽曲完成のための音素材を収集する。

⑧完成する楽曲のイメージの共有

このワークショップに参加した感想や楽曲に感じたことなどを参加者やアーティストと意見交換をし、完成させる楽曲のイメージを全員で共有し、終了。

※完成した楽曲・映像は後日、以下の日時・場所で上映を行う予定です。また、下記以外でも上映場所を調整中。

| 日時 | 2023年3月27日(月) ~3月31日(金) 8時30分 ~ 17時00分 |

|---|---|

| 場所 | 嬉野市社会文化会館リバティ 玄関ホール横 |

企画・プロデュース:epigram inc. + Studio The Future

ワークショップ開発:清川進也

制作協力:伊藤敬生

協力:嬉野温泉旅館大村屋、無量山壽経院 本應寺、駐日オランダ王国大使館