先日、佐賀県が「佐賀県コスメギフト」プロジェクトという、経済的に困っているご家庭へ無償でコスメを届けるプロジェクトを発表しました。「コスメを届ける」と聞くと、なぜ生活必需品でもない化粧品の配布を行うの?と疑問に思ってしまいます。

どうして佐賀県が化粧品を配布しているの? その化粧品はどこからきてるの?

疑問だらけの「佐賀県コスメギフト」プロジェクトの裏側に迫ってみました。

「食料が買えない」ー 日本の見えない貧困の実態

実は、このプロジェクトが発足した背景には、日本では見えにくいとされている深刻な貧困の問題があります。

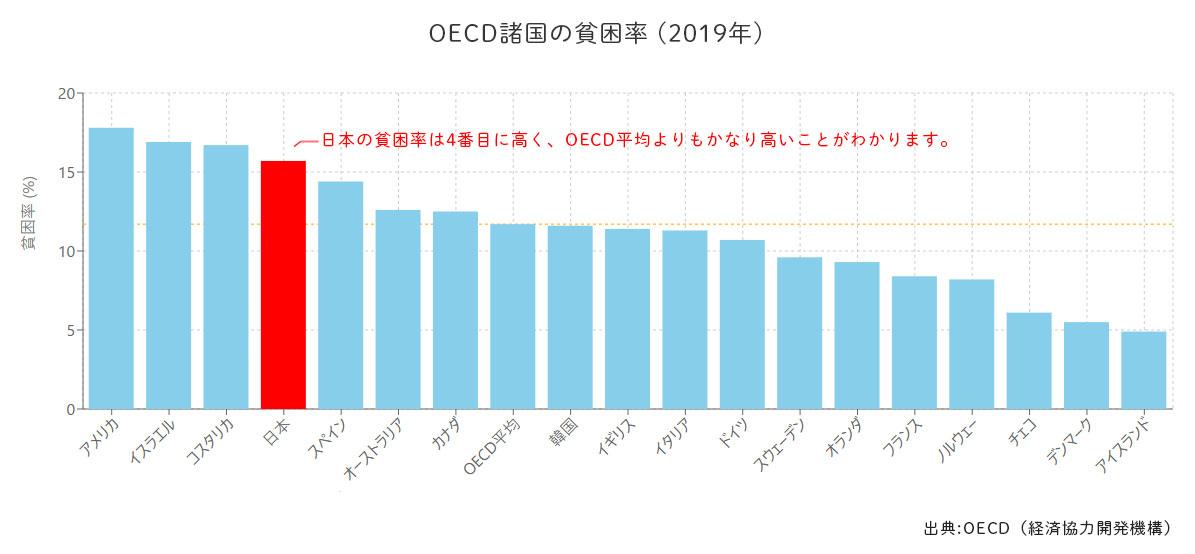

先進国とされている日本ですが、経済協力開発機構(OECD)によると、日本の最新の相対的貧困率は15.4%で、G7(主要7カ国)の中で最悪の数字です。さらに、ひとり親世帯の貧困率は約45%にも上ります。

佐賀県の2023年度の「子どもの生活実態調査」によると、過去1年間の食料が買えなかった経験について、ひとり親家庭の低所得世帯では半数以上の保護者が「よくあった」(8.1%)「ときどきあった」(15.1%)「まれにあった」(28.1%)と回答しています。さらに、過去1年間の衣類が買えなかった経験については、ひとり親家庭の低所得世帯で約6割もの保護者が「よくあった」(13.0%)「ときどきあった」(18.4%)「まれにあった」(28.1%)と回答。暮らしの状況を「苦しい」「大変苦しい」と回答したのは6割近くにも上ります。

このような苦しい環境下では、コスメは贅沢品と捉えられ、購入を後回しにせざるを得ないという状況が見て取れます。

コスメ業界が抱える深刻な課題

一方で、コスメ業界は季節や流行による商品の入れ替えが頻繁に行われ、リサイクルすることも難しいため、出荷される商品のうちの2割程度は消費者に届かず行き先がなくなってしまう現状があります。その額は、なんと年間5000億円分にも上るそうです。

そんな中、国内最大のコスメ情報サイト「@cosme」共同創業者である山田メユミさんは、「子どもの卒業式なのに口紅ひとつなく、マスクで顔を隠して参列した」というシングルマザーの声を聞き、自身の携わるコスメ業界にできることがあるのでは?と考え、2021年に一般社団法人「バンクフォースマイルズ」(東京)を設立。同団体は両者をつなぐことで課題を解決するべく、コスメ企業から廃棄するしかなかった余剰在庫を引き取り、経済的に困っているご家庭に無料でコスメを届ける「コスメバンクプロジェクト」に取り組まれています。

佐賀県の挑戦 ― 誰もが幸せに、ボランティアを持続可能な支援活動へ

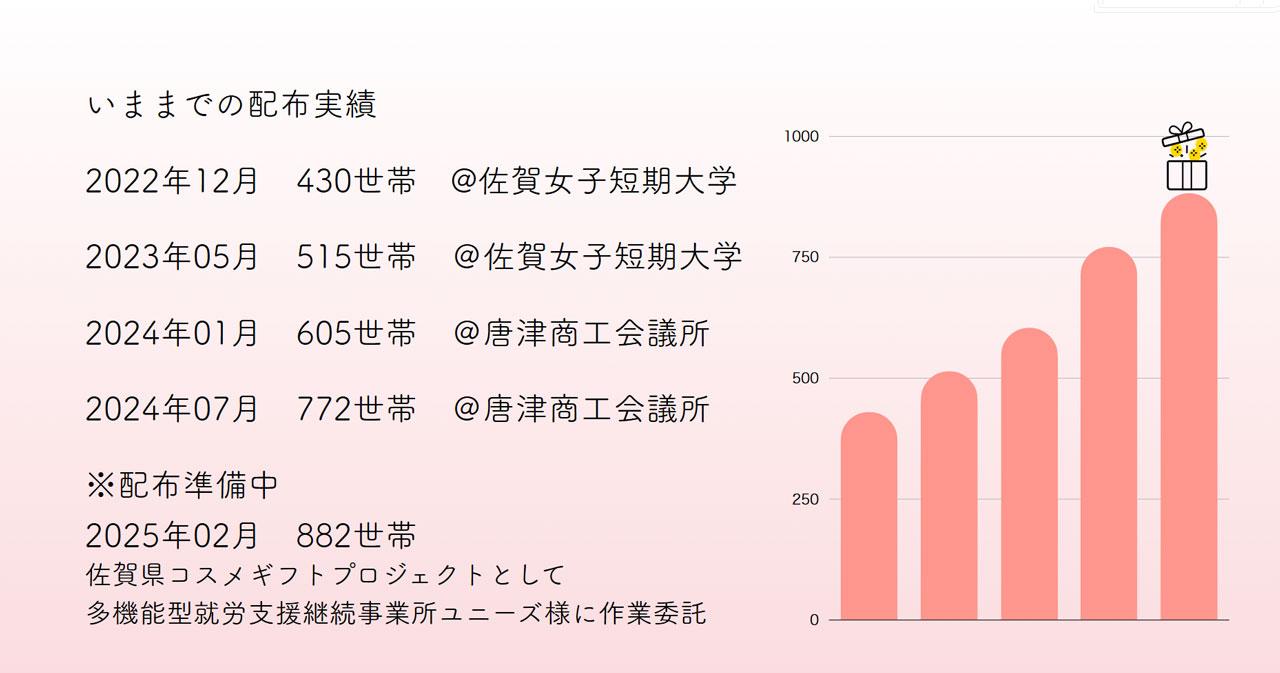

佐賀県内では一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター(以下、JCC)を中心に、2022年から「コスメバンクプロジェクト」の活動を開始。コスメをご家庭に届けるのは春夏と秋冬の年に2回。「バンクフォースマイルズ」から届けられたコスメを全て手作業で一人ひとりに配布するため「コスメギフト(冒頭画像参照)」として梱包し、こども宅食や社会福祉協議会、ひとり親家庭の支援団体などを通じて、必要とされる県内のご家庭に届けられています。

佐賀県内での活動が始まってから計4回、「コスメギフト」を届けてきた中で徐々に認知度も高まり、そのニーズは回を追うごとに拡大してきました。

初めは佐賀女子短期大学の学生ボランティアにも協力してもらいながら進めていましたが、「(配布規模が大きくなるにつれて)荷物が届く場所を確保したり梱包作業を行うスペースの確保が、ボランティアだけでは難しくなってきました」と当時の状況をJCC事務局長の藤岡継美さんは話されました。

コスメ産業を推進する佐賀県だから実現

JCC藤岡事務局長は、徐々に規模が拡大していく「コスメギフト」の配布数に悩み、佐賀県庁のコスメティック産業推進室に相談されたそうです。そもそも、JCCとは佐賀県の「コスメティック構想」を推進するためにつくられた産学官連携による専門組織で、佐賀県のコスメティック産業推進室とは普段からつながりがありました。

"コスメティック構想"

唐津市や玄海町を中心とする佐賀県をはじめとした北部九州に、美と健康に関するコスメティック産業を集積させ、コスメに関連する自然由来原料の供給地となることを目指して2013年に始まった。

藤岡さんは、2024年7月のコスメ配布が完了した時点で「コスメバンクプロジェクト」の取り組みや、ボランティアで活動していくことの難しさを県に相談。すると、「意義ある活動なのでもっと広げていこう」と、県が解決策を一緒に考えてくれることに。

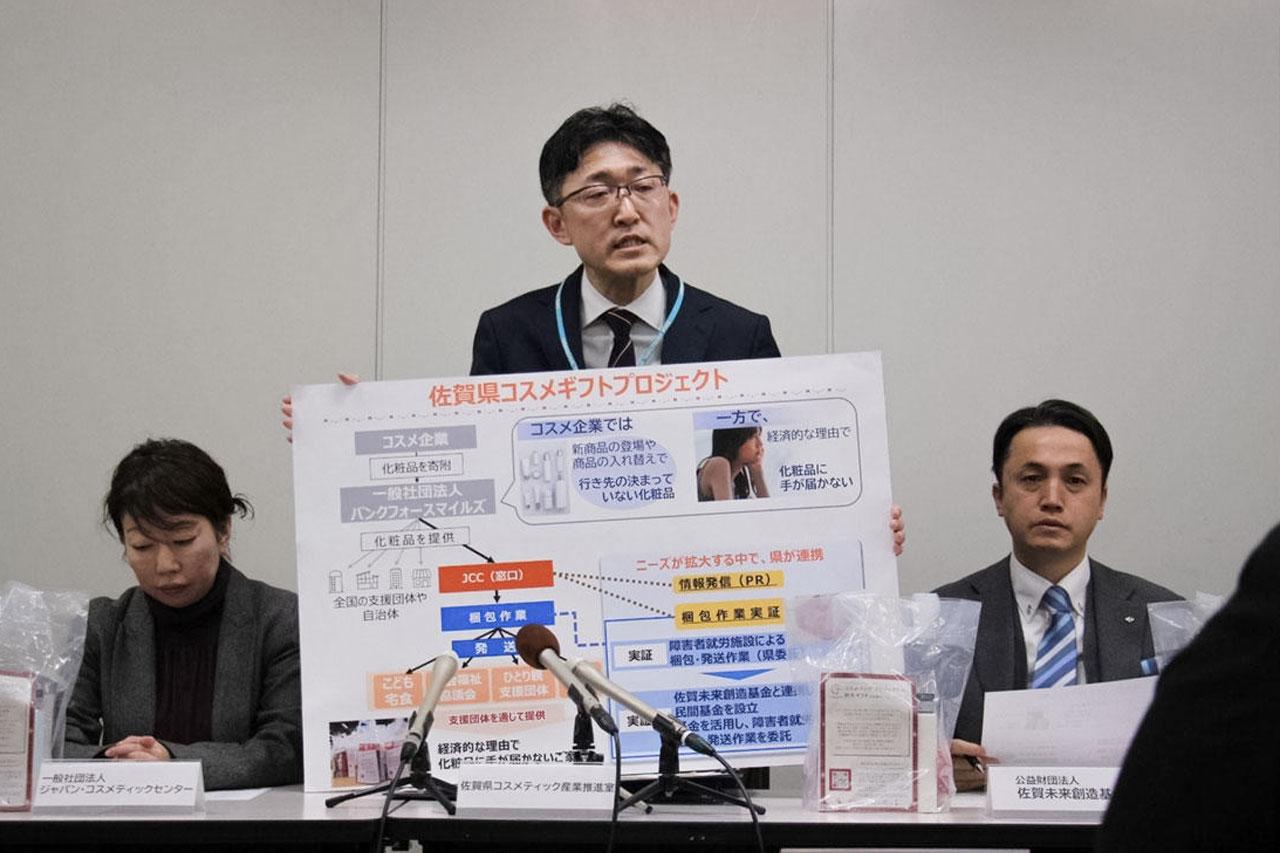

コスメティック産業推進室の東室長が障害福祉課で働いていた経験から、活動の課題となっていたコスメの小分けや梱包作業について「単純作業の仕事の機会を必要としている障害者就労施設にお願いすれば"Win-Win"ではないか」というアイディアを提案。こうして梱包と発送の作業を障害者就労施設で行うことができないか、実証事業を行うことに繋がりました。

「コスメギフト」の梱包・発送作業を障害者就労施設と連携して取り組むのは佐賀県独自の方法で、これを「佐賀県コスメギフト」プロジェクトと命名して、持続可能なプロジェクトとするために、寄附を募る「佐賀コスメギフト基金」も設立。まさに、関わる人全てが"Win-Win"になる仕組みとなっています。

化粧品から社会の課題と未来を考える

「佐賀県コスメギフト」プロジェクトが発足した2月3日には、バンクフォースマイルズの代表で、コスメ情報サイト「@cosme」を運営する株式会社アイスタイルの共同創業者でもある山田メユミさんが講師となり佐賀市でオープニングセッションが開かれました。

山田さんは、「@cosmeからコスメバンクまで『共感』が創り出す新しい未来」と題して、「コスメバンクプロジェクト」の活動を始めた経緯や活動をする上での想いとともに「コスメギフト」を受け取る女性の6割が、年間化粧品購入額が5000円未満であるなど、活動を通して見えてくる社会の厳しい現状を紹介。「ギフトとして喜んでもらうために「コスメギフト」の組み合わせを工夫・検討し、ギフトとして袋に詰めて送ることを大切にしている」とそこに込めた思いを語られていました。

一方で、「余剰が生じ続けるコスメ市場」や「特にひとり親家庭の困窮度が高い日本」がこのままでいいのか、と問題を提起。「そもそも化粧とは女性にとってどういう存在であるべきなのか」「化粧品は女性の気持ちを上げるために、ゼロをプラスにするものであってほしい。化粧品を購入できず、化粧ができないからと言って、マイナスな気持ちになるべきものじゃない」といった問題意識を参加者の皆さんに投げ掛けられました。

最後に、「共感をもとに何かを始め育てていくには、高い熱量で喜んでくれる人の姿が鮮明にイメージできることや『四方よし』(売り手よし、買い手よし、世間よし、未来よし)が目指せることを常に意識しながら取り組むことがとても重要」と語られていたのがとても印象的でした。

まとめ ー なぜ佐賀県がコスメギフトに取り組むのか、その答え

「佐賀県コスメギフト」プロジェクトは、経済的な事情を抱えるご家庭とコスメ業界の余剰在庫という二つの課題をつなぎ、新たな支援の形を生み出しました。コスメティック構想を推進する佐賀県だからこそ、関係者が思いを共有できることでスムーズに連携し、関わる全ての人が"Win-Win"になる仕組みを実現することができたのですね。

この活動が必要とする人のもとへ継続的に届き、より多くの笑顔につながることを願っています!

次回の記事では、「佐賀県コスメギフト」プロジェクトが今後も持続可能な事業となるために創設された「佐賀コスメギフト基金」とその基金の役割についてレポートします。

経済的に困っているご家庭へ無償でコスメを届ける「佐賀県コスメギフト」プロジェクト。 この活動が持続可能な取組となるためのカギを握る「佐賀コスメギフト基金」とその役割とは?

文章・撮影:牟田友佳

画像提供:佐賀県

編集:EDITORS SAGA編集部