デジタル技術を活用してより良いビジネスのやり方や仕事のやり方に変えていく「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。

物流業界のDXに迫る連載第2回目は、DXが進んだ現場をレポートします!

またDXを検討する時には「頼もしい味方」に相談されたのだとか......?どのようにしてDXを進めればよいのか、ヒントが満載です!

目次

1.再び合同会社KITSラインへ

前回は物流会社の「合同会社KITSライン」がこれからどんなDXを行っていくのか、そのプランをお伝えしました。

【佐賀DX3部作】物流会社の挑戦!vol.1〜スタート編〜

あれから3ヶ月。

まだ途中段階ではあるものの、複数のデバイスの導入が完了した模様です。早速本部長の前田さんと、センター長の永井さんにお話を伺いました!

編集部 牛島

編集部 牛島- お久しぶりです! 前回はDXの計画について聞かせていただきましたが、進捗はいかがですか?

前田本部長

前田本部長-

はい、計画していた取組のうちいくつか完了しましたよ。さっそく倉庫内の現場からご案内しましょう。

2.倉庫内のDX

2-1.出荷作業

永井センター長

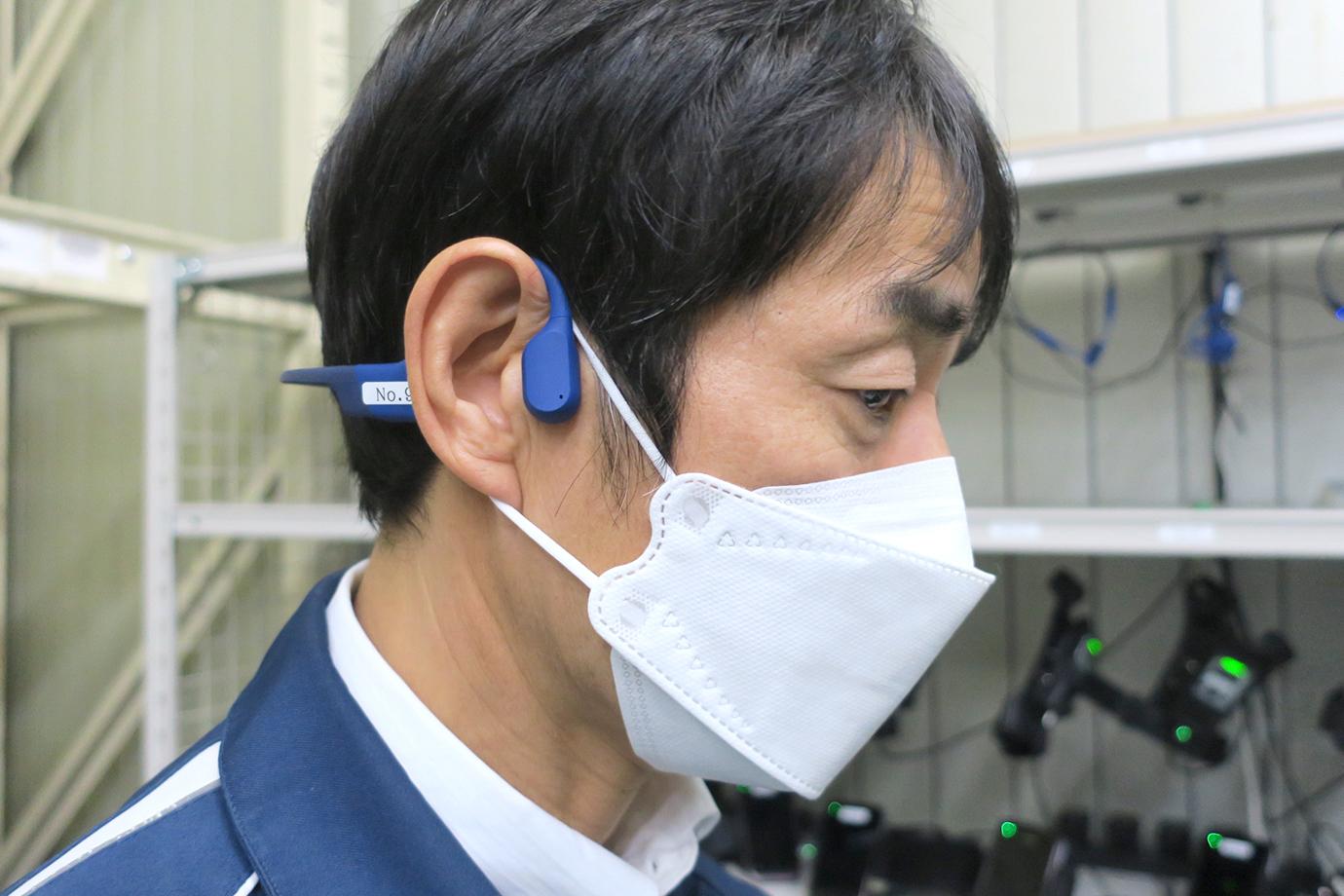

永井センター長- 出荷作業に「ボイスピッキングシステム」を9台導入しました。作業スタッフはヘッドセットから音声で聞こえてくる指示に従い、荷物をピッキングします。ちょっと装着してみますね。

ボイスピッキングシステムを装着する永井センター長

永井センター長

永井センター長- 出荷時の大まかな流れとしては、まず腕に装着しているバーコードリーダーで店舗ラベルを読み込みます。スキャンが完了すると音声ナビで「何番、何個」と数値で指示が流れてきますので、それに従い指示される場所で荷物に付いているバーコードをスキャンし、指示の個数分を取り出します。

腕に装着するバーコードリーダー

ヘッドセットから骨伝導で音声指示が聞こえてくる

永井センター長

永井センター長-

これまでは紙出力したリストとペンを持って、確認しながらの作業だったのですが、ボイスピッキングシステムのおかげで手に何も持たないで作業ができるので、荷物が大変運び出しやすくなりましたね。

また、指示が数値なので海外から来ている実習生も問題なく作業することができています。

指示と作業が合った時は「ピンポン」、間違っていれば「ブー」と音声で知らせてくれるので、ミスを防ぐこともできます。

編集部 牛島

編集部 牛島- 耳で情報を受け取れるから、両手が空いた状態で作業できるんですね。今までよりも作業が早く進みそうです。

以前はこのように常にリストとペンを持ちながらの作業だった

2-2. 入庫作業

永井センター長

永井センター長-

入庫時の作業の改善のために「ハンディーターミナル」の導入も完了しています。入庫した荷物のバーコードをハンディーターミナルで読み込んで検品し、棚に格納します。その棚にはあらかじめロケーション情報を登録したバーコードを貼り付けていますので、荷物を格納したあと、棚のバーコードをスキャンすれば入庫計上が完了します。これまでは入庫が終わったら事務所で情報を手打ち入力する必要がありましたが、その業務が削減されました。

ハンディーターミナル。これで荷物や棚のバーコードを読み込む

荷物を格納する棚にはロケーション情報が登録されたバーコードが貼られている

以前は凍える冷凍庫の中で行っていた入庫・出庫の作業時間が短縮になり、作業にあたるスタッフの身体への負荷も軽減されたそうです。

お次は事務所に戻って管理部門の変化を伺うことに。

3.管理部門のDX

3-1.長時間かかっていた勤務シフト作成

編集部 牛島

編集部 牛島- では続いて、管理部門でDXが進まれた点を教えてください。

前田本部長

前田本部長- 勤務シフト作成のアプリケーションを導入しました。これは主にトラックでルートを回る乗務員職のメンバーのシフト管理に使っています。弊社の場合、案件によって荷物の重さや、届け先までの距離など条件がバラバラです。また、スタッフの運転免許の種類によって運転できるトラックの大きさが違うなど業務上でのスキルはそれぞれ。さらに休みなどのバランスも配慮しながら作り上げなければならないため、シフト作成には大変時間がかかっていました。

永井センター長

永井センター長- このアプリケーションは、スタッフごとに「できる仕事、できない仕事」の情報を入れることができ、さらに「この業務は2日連続は対応できない」など細かい勤務条件まで設定することができます。各スタッフの休み希望日などを入力して、自動作成のボタンを押せばシフト表が出来上がります。

シフト作成ソフトの管理画面

編集部 牛島

編集部 牛島- へー!簡単ですね。どのくらい楽になりましたか?

前田本部長

前田本部長- ......すごく楽になりました(笑)。業務の平準化はシステム導入前から意識していました。このアプリケーションによってスタッフごとの業務上のスキルが可視化され、業務管理もしやすくなっています。

案件に対して、対応できるスタッフには○が。各スタッフの持つスキルが可視化

3-2. 入出庫データ作成

編集部 牛島

編集部 牛島- 他にはどんなことに取り組まれましたか?

永井センター長

永井センター長-

入出庫データ作成に一部RPA(※)を活用しています。先ほど倉庫で見てもらったハンディーターミナルや、ボイスピッキングシステムで流れる指示となるデータのことです。

※RPA(ロボティック プロセス オートメーション)。日ごろパソコンで行っている作業を自動化するIT技術のこと

前田本部長

前田本部長-

現在弊社の倉庫をご利用いただいているお客様は21社あるのですが、そのお客様から前日の17時までに配送や入出庫依頼データがFAXやメールで入ってきます。今までは、そのデータをお客様ごとに「倉庫システム」に手入力することで入出庫データを作成していましたが、入力する項目も多く、21社分ともなると毎日17時から2名体制で対応しても終わるのは19時すぎ。それをワンクリックで自動でデータが取り込まれるようRPAを組んだので、作業時間が30分程度にまで削減できました。

永井センター長

永井センター長-

このRPAは21社分設定していて、その一部は前田本人がプログラムを組んだんですよ。

編集部 牛島

編集部 牛島-

すごい!ご自身で開発を。もともとそうした知識や技術をお持ちだったのですか?

前田本部長

前田本部長-

いえいえ、大したことではないです。やれそうかな?と思って本を見ながらやってみたら、案外いけちゃいました(笑)。やってみると意外とできるもんですね。

入出庫データをつくっておかないと、次の日の朝から倉庫作業が開始できないため、これまで前日のうちに残業してでも作成していました。RPAにより正確なデータを短時間でつくれるようになったので、この業務は当日の朝に対応しても問題なくなりましたね。そうした効率化により、残業の削減につながりました。

永井センター長

永井センター長-

いずれはお客様からの依頼も、FAXやメールではなく、システムを経由した依頼形式に切り替えたいと計画を進めているところです。

前田本部長

前田本部長-

それが実現するともっと早く正確なデータが作成できますね。

4. DXの計画について 〜佐賀県産業スマート化センター対談〜

まだ途中経過であるものの、DXで仕事の流れに変化がもたらされつつある「KITSライン」。前田本部長はDXの計画を立てる際「佐賀県産業スマート化センター」に相談したということでした。

そこで、センターの担当者と前田本部長のお二人に当時のことについて振り返っていただきました。

(左)前田本部長、(右)佐賀県産業スマート化センター(以下SISC)の野中さん

SISC 野中さん

SISC 野中さん-

前田さんお久しぶりです!ご相談で来場いただいたのは確か、2021年4月頃でしたね。

前田本部長

前田本部長-

そうですね。佐賀県の「DXフラッグシップモデル創出事業」に応募するにあたって、どんな技術やサービスがあるのか調べていた時に、なにか情報がもらえるんじゃないかと思って相談させてもらいました。

相談した時はDXで実現したいことは明確に出せていたのですが、具体的にどういうシステムやサービスを使えばいいのかまったく分からなくて。

SISC 野中さん

SISC 野中さん-

抱える課題に対してどうしたいのか、相談の時には明確にされていましたね。それらを聞いて、KITSラインさんの課題に合った様々なツールやサービスをご紹介すると、前田さんは「それいいっすね!」ってすぐに調べられて。まるでスポンジみたいに情報を吸収されていく姿が印象的でした。

前田本部長

前田本部長-

世の中にはこんな便利な技術がこんなにいっぱいあるんだ!と気づかせてくれるきっかけになりましたね。例えばGoogleフォームの存在と簡単な作成方法を教えてもらいましたが、Microsoftでも同じような機能があったので導入して、燃料の管理をデータ化しました。今まではノートに手書きで管理していましたが、タブレットで入力できるようになりましたよ。

SISC 野中さん

SISC 野中さん-

さすがですね!適応力がすごい。有料で便利なサービスはたくさんありますが、無料や少額でも簡単に自分たちの手で取り入れられるものもたくさんありますからね。DXは敷居が高いものと思って立ち止まっている方もいらっしゃるかもしれませんが、DXは「知ること」がスタート。調べてみると、めちゃくちゃ簡単で便利になる方法があった、ということがたくさんあります。

前田本部長

前田本部長-

本当にそうですよね。知らないだけなんですよね。知ろうとすると便利な機能にたくさん出会える。こんな便利なものがあるんだったらどんどん使っていこう!と。自分たちで情報を拾いにいくことが大事だなと感じました。

SISC 野中さん

SISC 野中さん-

前田さんにはセンターにお越しいただいたあと、オンラインセミナーや交流会にも参加していただきましたよね。

前田本部長

前田本部長-

はい。県内のいろんな企業の方のお話が聞けて、「みんなそれぞれ課題を抱えていて、新しいことに取り組んでいるんだな〜」と感じました。

SISC 野中さん

SISC 野中さん-

セミナーもそうですが、センターへの相談は無料ですので、またいつでもセンターをご活用くださいね!

前田本部長

前田本部長-

今は導入でいっぱいいっぱいですが(笑)、また新しいことを検討できるタイミングがきたらぜひお願いします!

DXは難しそう、という印象でストップしがちなはじめの一歩。

前田本部長は「佐賀県産業スマート化センター」を活用したり、インターネットで様々な情報を調べながら少しずつDXのヒントを集められたようです。

導入も進み、すでに現場に変化が起きている「KITSライン」。次回は3月頃、すべての導入が完了した現場をレポート!DXによって業務がどのように変わったのかお伝えします。

関連記事

佐賀玉屋がDX!どう変わった?社長に直撃インタビュー