私たちが暮らすまちは、その土地の文化、歴史、産業、そしてそこで暮らす人々によって形成されています。

佐賀県には『ローカリスト』と呼ばれる多くのプレイヤーたちが正解の無い地域づくりに挑戦しています。

どんな人たちがどんな未来を目指して取り組んでいるのでしょう。

4年目を迎えた『SAGAローカリストアカデミー』では、これまでにたくさんの出会いや化学反応を生み出しました。

『SAGAローカリストアカデミー』は地域で実際に活動している『ローカリスト』と、これから何か活動していきたいという意欲ある若い世代の出会いの場。

10月9日、5名の『ローカリスト』と『ネクストローカリスト(参加者)』が佐賀県庁に集い『SAGAローカリストアカデミー2021』が開催されました。

目次

ローカリストアカデミーについて

2018年に始まった、佐賀県の事業『SAGAローカリストアカデミー』。

地域での活動を通じ、まちの新しい魅力や価値を発信しているプレイヤーを『ローカリスト』と呼び、『ローカリスト』と『ネクストローカリスト(参加者)』が交流できる事業です。

『SAGAローカリストアカデミー』では、『ローカリスト』の活動を知ると共に、一緒に地域づくりについて語ったり、イベント企画やワークショップを行う『お試し地域づくり活動』の体験ができます。

4年目を迎えた今回は、県内9市町から10名の『ローカリスト』をお呼びし、ご自身の活動内容や地域づくりの魅力・やりがいなどをお話ししていただきました。

ワークショップでは『ローカリスト』が考える『お試し地域づくり活動』の企画に、『ネクストローカリスト』一人ひとりのアイデアを掛け合わせ、ブラッシュアップ!

ブラッシュアップしたアイデアを後日、一つの『お試し地域づくり活動』として実践します。

詳しくはこちら。

【会場変更あり】やりたいことができるに変わる地域を目指して。SAGAローカリストアカデミー2021開催!

西部会場の『ローカリスト』はこちらの5名。それぞれが志を持って、誰かのために、活動されています。

それぞれの活動については下記をご覧ください。

子どもたちがもっと嬉野を好きになる、ワクワクする場を増やしたい。 『Select Fashion Asahiya (セレクトファッション アサヒヤ)』3代目 赤澤侑子さん【SAGAローカリスト6】

誰かの何かが助けになる、そんなゆるやかなつながりを作りたい。『0-100地域の輪』代表 中島直子さん【SAGAローカリスト3】

佐賀県のおへそから未来へ。農産物でこのまちの『ふうど』を伝える。 『ベリーボタン』 代表 北原良太さん【SAGAローカリスト8】

100年以上続く発酵文化の素晴らしさを多くの方に伝えたい。『百年ピクルス』代表 / 『ゲストハウス まる』チーフ 北御門裕一さん【SAGAローカリスト9】

地域の資源をブランディング。きちんと稼ぐことが未来へつながる。 『地域商社 伊萬里百貨店』代表 村上武大さん【SAGAローカリスト10】

東部に引き続き、『SAGAローカリストアカデミー2021 西部』開催!

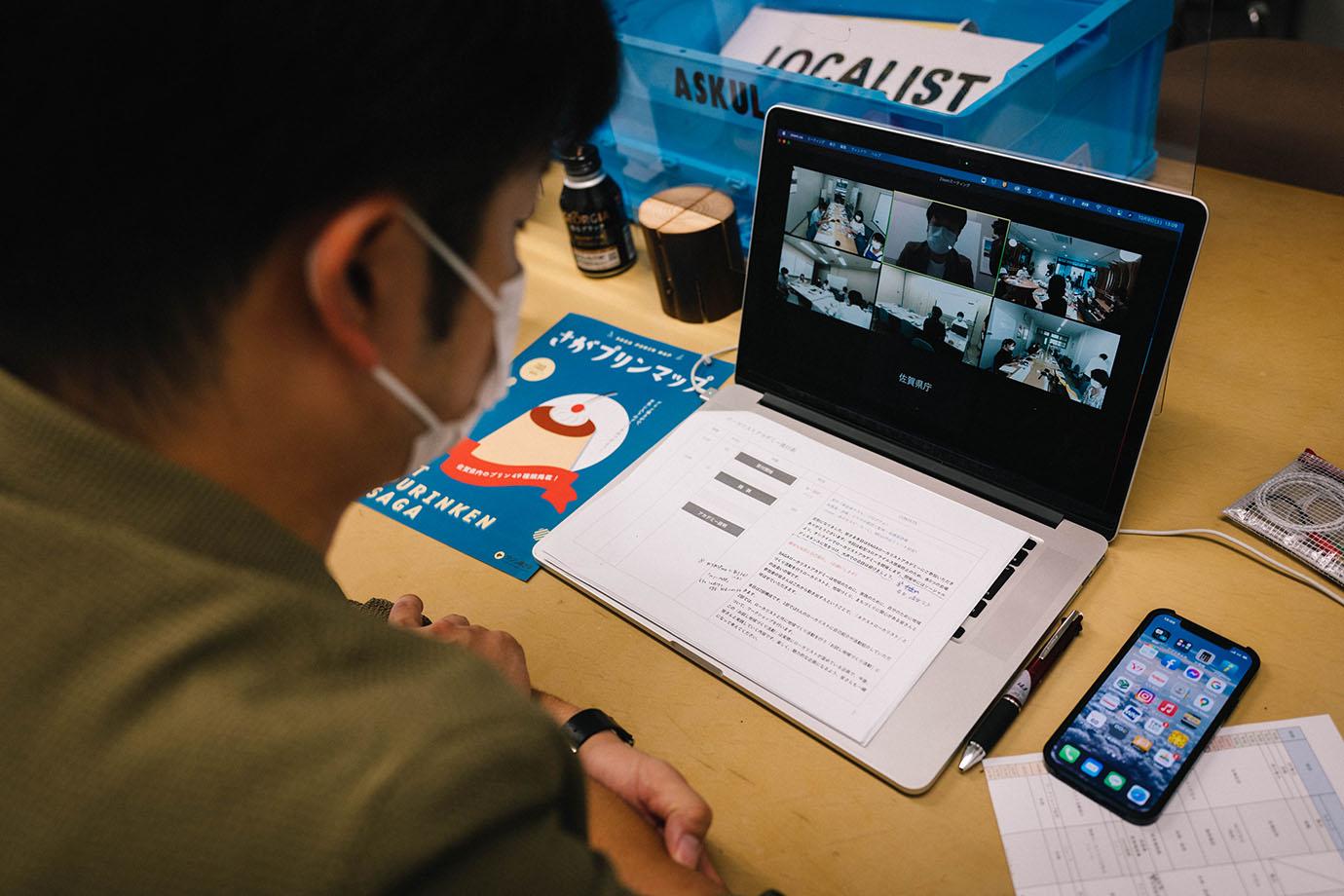

東部会場と同様に、佐賀県庁内の5つの会場に分かれ、不特定多数の人と接触しないための対策を行った上で開催された『SAGAローカリストアカデミー2021 西部』。

イベントの司会を務めるのは、こちらも、『ローカリストアカデミー』のMCでお馴染みのサガテレビアナウンサーの平川邦明さん。

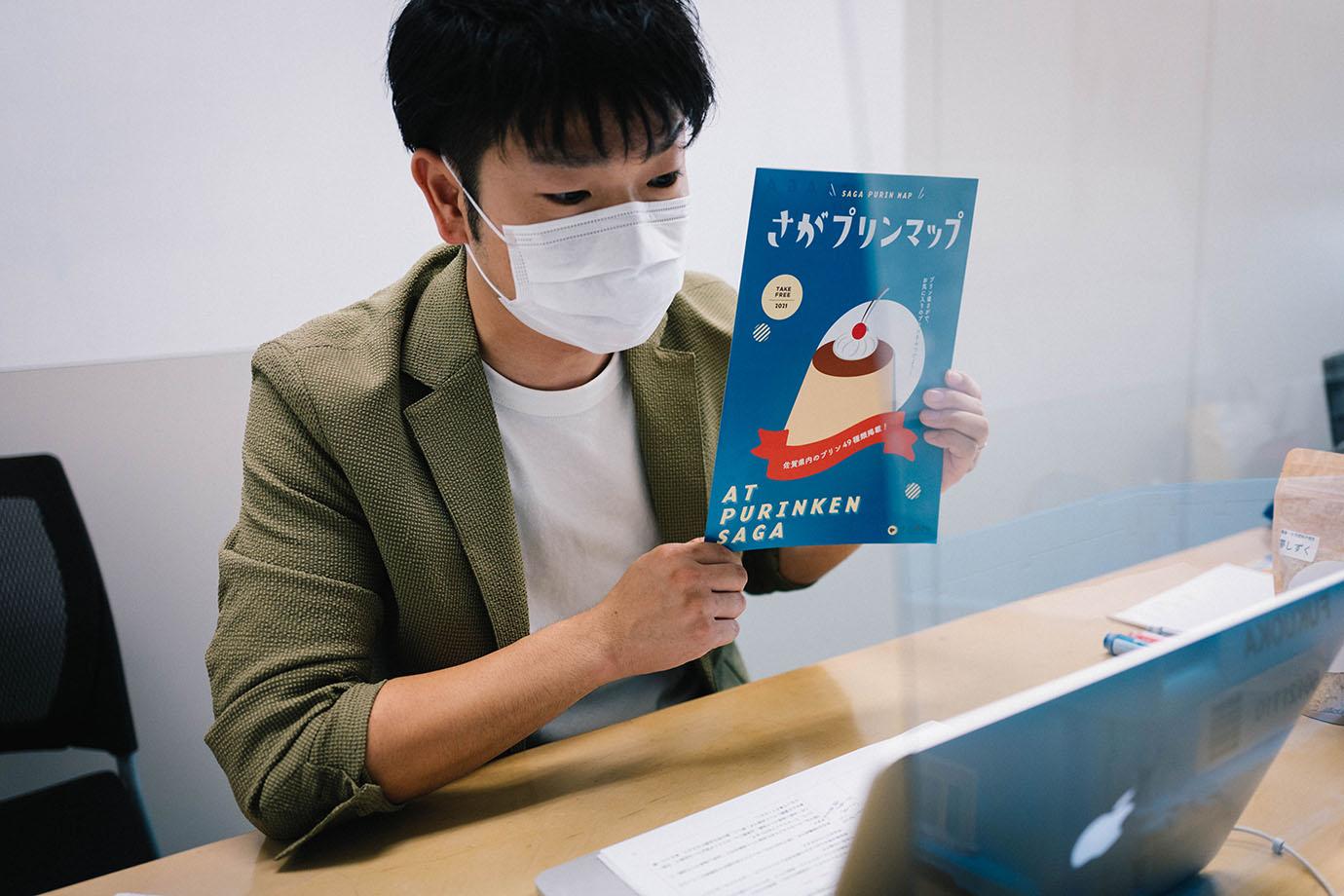

昨年度の『SAGAローカリストアカデミー2020』をきっかけにローカリストと参加者の皆さんで作られた『さがプリンマップ』のご紹介もしていただきました。

実は平川さん、2019年に行われた『ローカリストアカデミー』の『ネクストローカリスト』でもあるんです!

"地域づくり"や"まちづくり"に興味を持つ平川さんも、これから行われる『ローカリストアカデミー』に興味津々のご様子。

軽快な喋りから始まったアカデミーは、まず、5人の『ローカリスト』の普段の活動や、活動のきっかけを画面越しに伺いました。

『ローカリスト』が話す地域づくり活動に、『ネクストローカリスト』だけでなく、他の『ローカリスト』も耳を傾けます。

『ローカリスト』による活動紹介の後は、いよいよ『ローカリスト』×『ネクストローカリスト』によるワークショップのスタート。

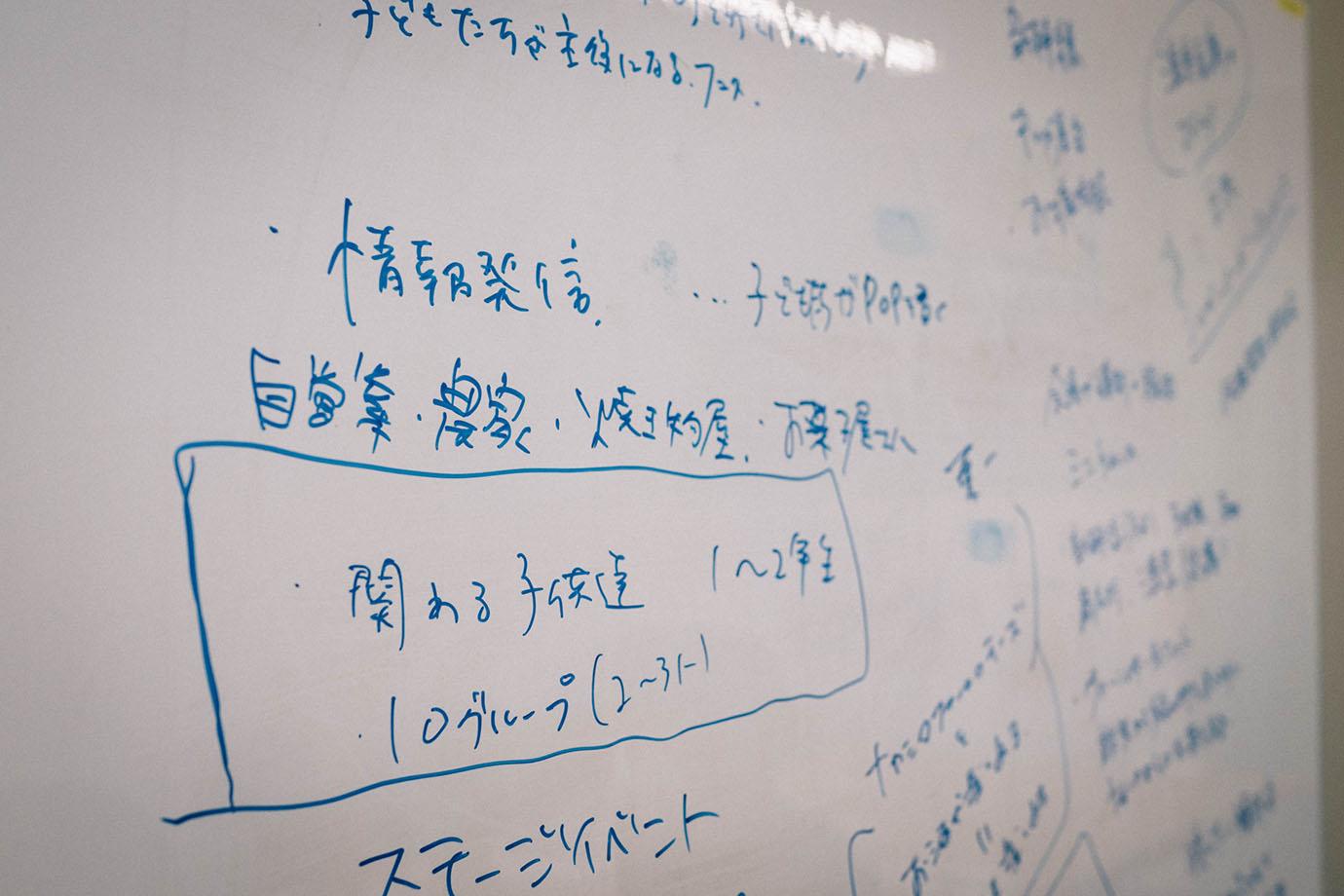

ワークショップでは、まず『ローカリスト』が『ネクストローカリスト』と実施したい『お試し地域づくり活動』を発表し、その内容に新たなアイデアを出していくグループや、思いついたことをざっくばらんに話し合うグループなど、進行もそのグループによってさまざま。

1人ひとりのアイデアや個性を活かしながら作り上げる『お試し地域づくり活動』

ワークショップの最後には、全参加者に向けて、自分たちが行う『お試し地域づくり活動』について発表します。

皆で出し合ったアイデアを一つにまとめる作業に頭を悩ませ、より良い活動にしようと、ワークショップ終了前には「もう少し!」という声が上がるほど。

発表の仕方も1人が代表して発表するグループ、全員で発表するグループとそれぞれ異なり、グループの個性が見えました。

各グループの『お試し地域活動』はこちら。

赤澤さんチーム

『うれしの温泉いいところギュッとフェス』

子ども達がもっと嬉野を好きになるようにと、以前から構想されていたイベント『うれしの温泉いいところギュッ!とフェス』。

"子どもたちが主役"をテーマに開催する『うれしの温泉いいところギュッ!とフェス』で子ども達たちがどうしたら楽しめるかなどのアイデア出しを行いました。

嬉野のさまざまな要素を集めて、会場全体が嬉野の縮図となるように開催します。

子ども達が嬉野茶を淹れてくれたり、子ども達が開発したスイーツを吉田焼に乗せて提供する『和カフェ』の運営や自営業の子ども達が自分たちで仕入れからポップづくり、販売をするマルシェの開催、習い事の発表やファッションショーなどのステージイベント、モデルやDJなどの職業体験など、色々なアイデアが生まれました。そして最後には、ご当地楽曲『嬉野チャチャチャ』を親子3世代で"踊り狂う"そう。

イベントの開催は3月12日。この日に向けて、様々な打ち合わせを行っていきます!

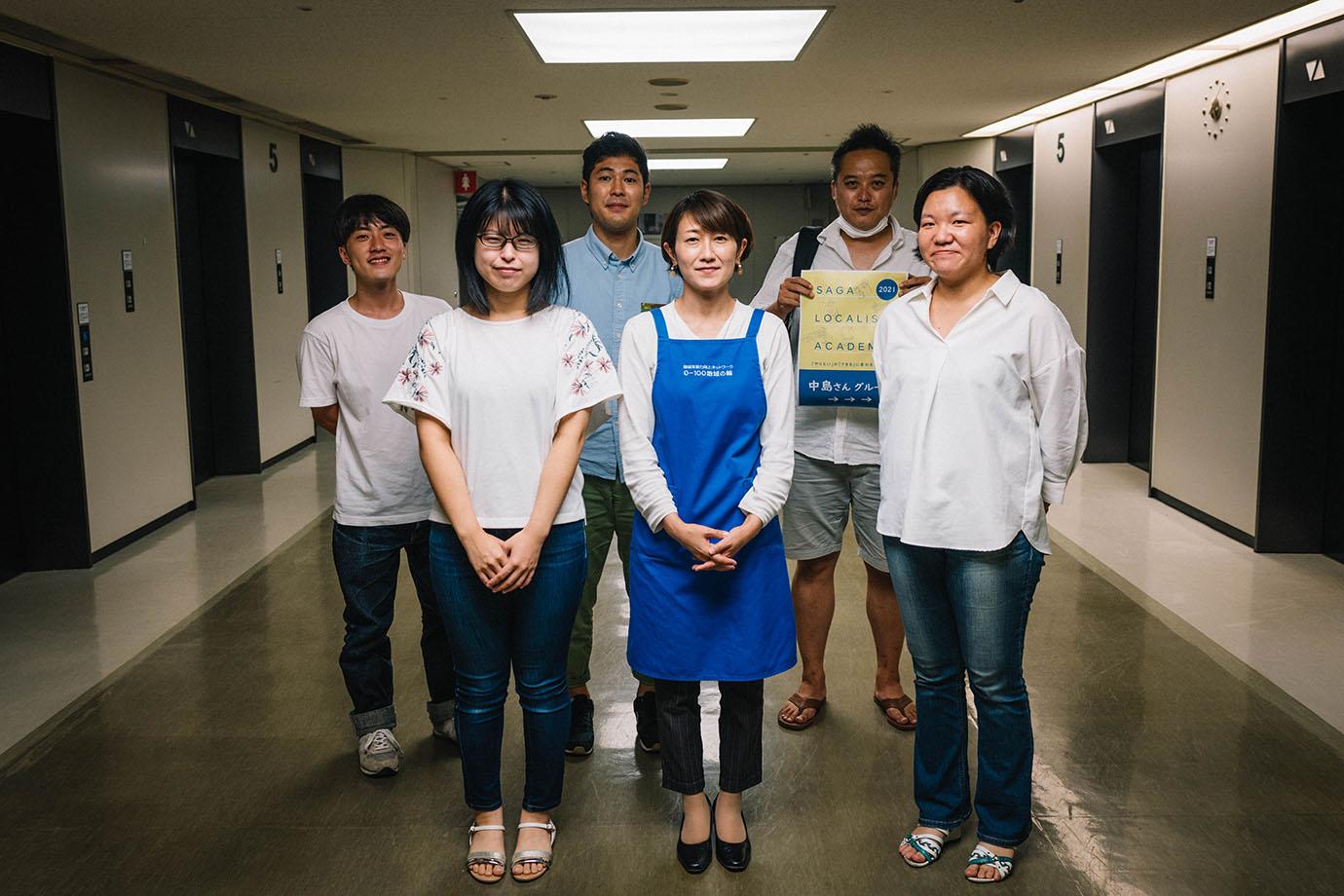

中島さんチーム

『みんなで!!子育て応援BOOK作り』

中島さんのチームでは、子育てをするパパ・ママを応援する子育てガイドブックを作ります。

まず、中島さんのチームは子育て中のパパ・ママを見かける場所の意見出しをしてもらいました。そこから、その場所に関わるキーパーソンを挙げていきます。例えば「家」。「家」のキーパーソンはパパ・ママはもちろん、両親(義両親)やご近所、宅配のお兄さんなど、家での行動で接点がある人を挙げていきます。

キーパーソンが出たら、それぞれのキーパーソンに"してもらえたら嬉しいこと"、また"されたら辛いこと"について、考えます。実際に経験したことや、想像を膨らませながら意見を出し合いました。

『子育て応援BOOK』作りは、"子育て=ママ"でなく、子育て家族やその環境に関わる全ての方を対象に、"地域の人が読みたくなる"、"子育てあるあるに理解が深まる"ことを大事にされています。

これからは、実際に子育て中の家族との交流をしながら、カタチにしていくのだそう。

北原さんチーム

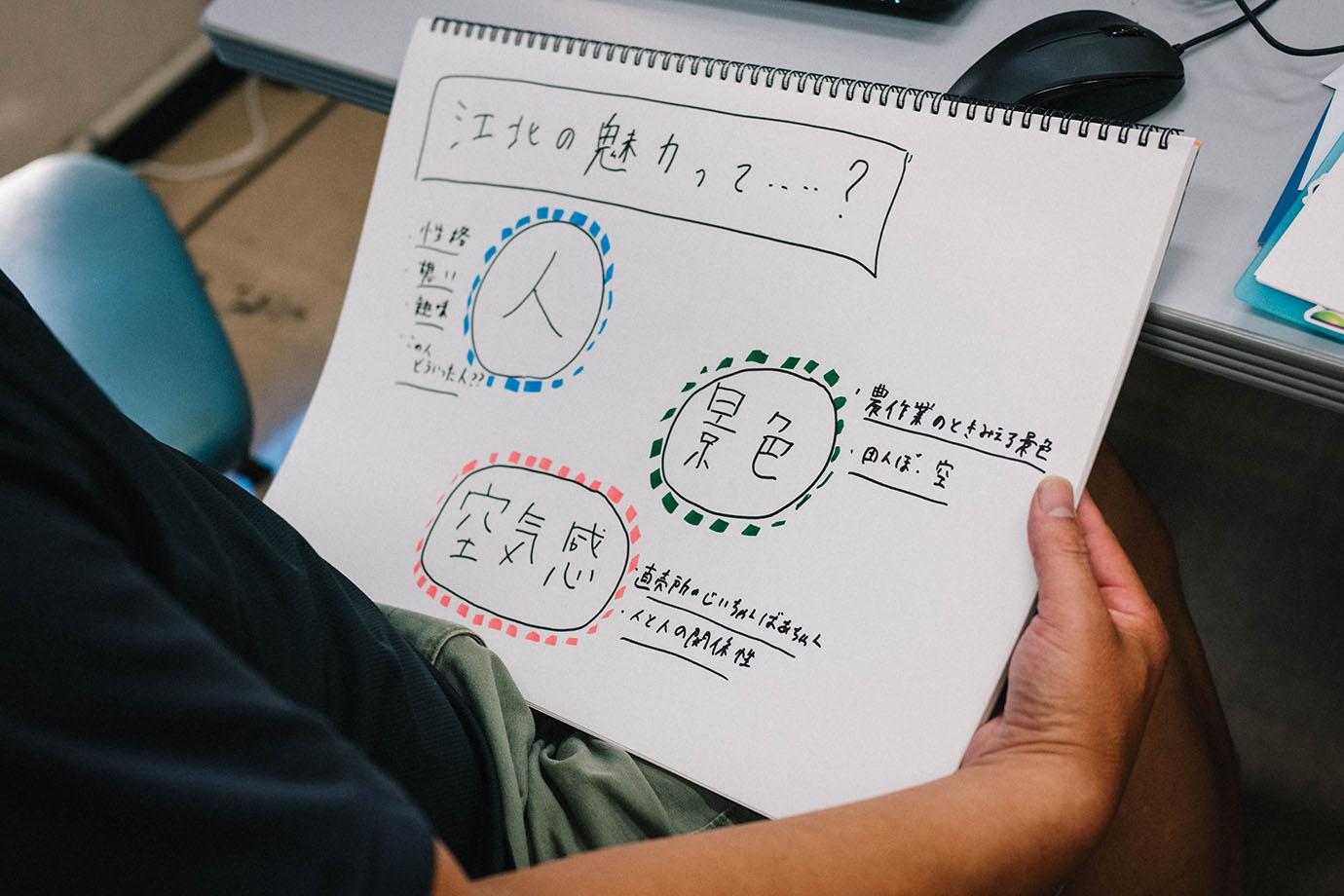

「江北の魅力、農家さんの魅力を発信!」

農業を営む北原さんのチームの『お試し地域づくり活動』は、江北の魅力を発信する為、農家さんに実際にインタビューした動画を制作すること。

ワークショップでは、まず、北原さんから、どうしたら農業を楽しんでもらえるか、農業の魅力を知ってもらえるかといった"農業を楽しむ"ことをワークショップのテーマに、江北の魅力発信の取り組み『こうほくふうど』について説明。

農産物そのものだけでなく、作った農家さんやまちの風景、空気感や文化を含めて農作物や農業であるという意味を込めた『こうほくふうど』。店に並ぶ野菜には必ず作る人がいて、その背景やストーリー、こだわりがあること。また、農作業をしていて出会える、息を呑む瞬間や景色など、農業に携わったからこそ知った江北町の魅力について、お話しされました。

『お試し地域づくり活動』のアイデア出しでは、"農業の魅力を伝えるため"の方法について考えました。

農家さん自身が"農作物へのこだわり"はあるが、伝えることや情報発信が苦手ということから、農家さんを囲んで魅力や自慢話を聞きだし、それを農家さんに代わって発信し、魅力を伝えるということに。農家さんに気持ちよく自慢してもらうために、子どもや孫にインタビューしてもらい、その様子を動画に収めるなどのアイデアが生まれました。

これから、動画作成に向けて打合せをし、カタチにしていくとのこと。

北御門さんチーム

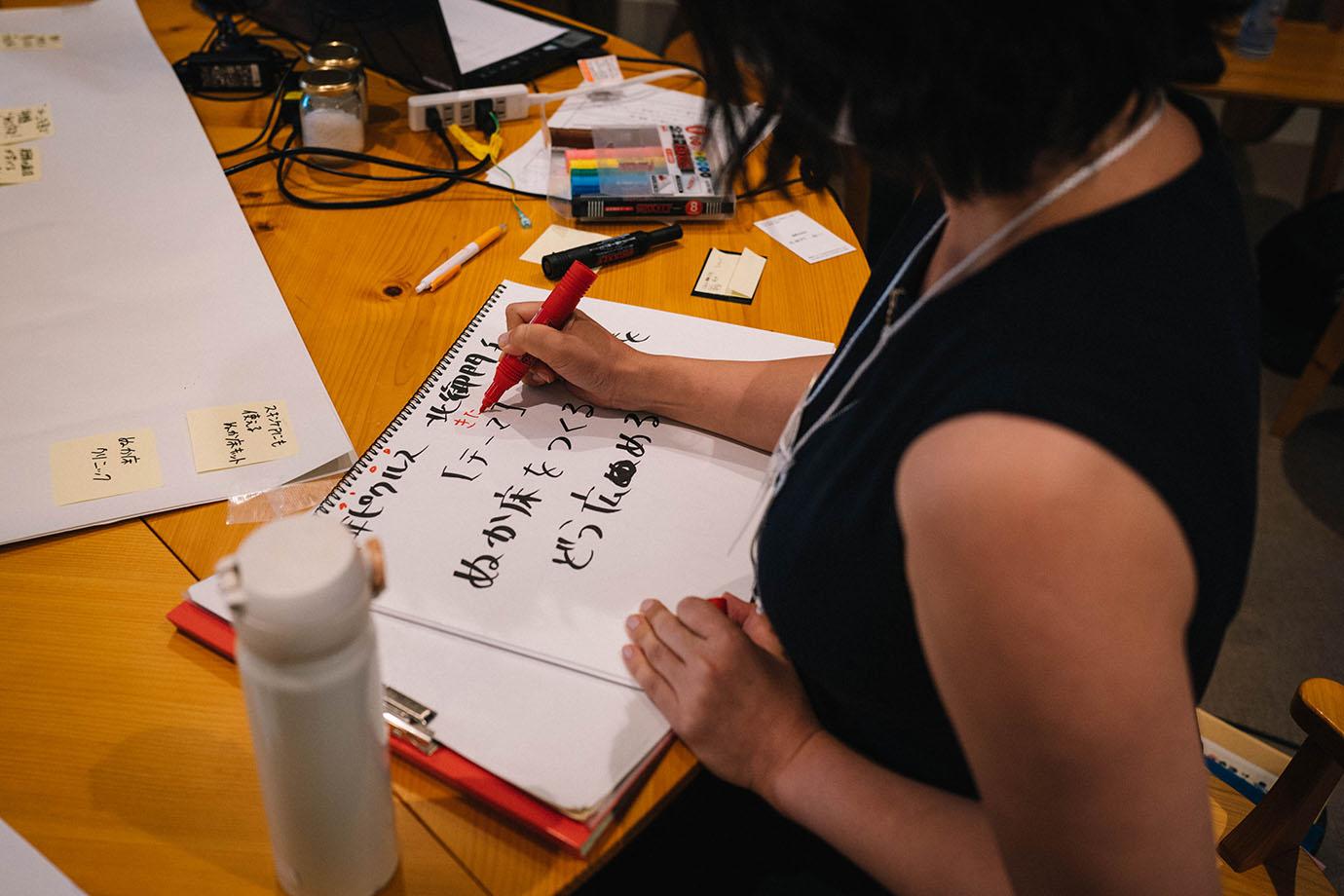

「ぬか床カレンダーを作る」

発酵文化の素晴らしさを多くの人に届けたいと話す北御門さんのグループは、どうしたら"発酵文化に触れてもらえるか"についてアイデア出しを行いました。

まずは発酵文化やぬかの種類、ぬか床の作り方などについて、北御門さんから説明をされました。

そこから『ネクストローカリスト』が感じ取った"発酵の力"や魅力、可能性などから、実現化できそうなアイデアを出していきます。

アイデア出しの中で、子どもの漬物嫌いが多いことから、"嫌いになることより、より強い魅力を伝えるきっかけ"が大事と考えました。そこで出たアイデアが『ぬか床カレンダー』。

ぬか床を発酵させるには2週間かかることから、その2週間に毎日イベントを組み込ませながら、2週間のカレンダーを完成させるというもの。自由研究としても、発酵の過程を学べ、子ども達にも発酵やぬか床の文化をインプットできるのでは、と考えました。

これから、まずは『ネクストローカリスト』に『ぬか床づくり』を体験してもらうため、鹿島市にある120年続く漬物蔵『漬蔵たぞう』で"マイぬか床づくり"をすることになりました。

村上さんチーム

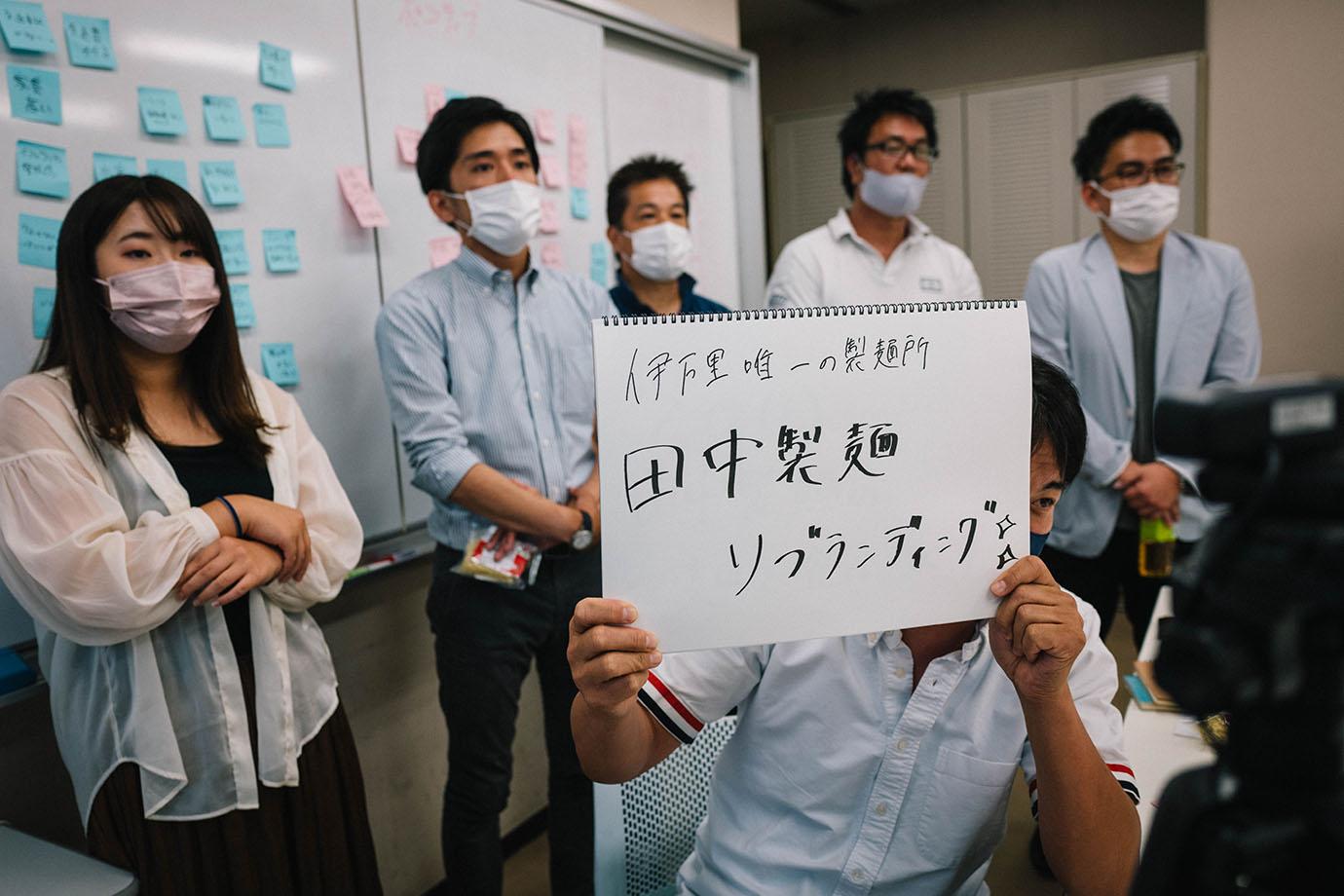

「田中製麺リブランディング」

稼げるまちづくりを掲げる村上さんチーム。普段村上さんが行われている、伊万里に眠る資源『タネ』を見つけ、いかに次世代へ残すのかといったブランディングを実際に『お試し地域づくり活動』で行うことなりました。

まずは、佐賀の"いいところ"を赤い付箋、"課題と感じるところ"を青い付箋、と2色の付箋にかき分けました。

次にそれぞれが書いた青い付箋は、"本当に課題なのか"について話し合いました。課題と思っていたものが、見方を変えれば"いいところ"に変換ができる。村上さんは普段からそのような視点で物事を見ているそう。

そんな視点の変換で頭を柔らかくして、その後に行われたワークショップは、伊万里の『田中製麺所』のリブランディングについて。創業72年の伊万里唯一の製麺所で、村上さんが無くしたくない"伊万里の味"なのだそう。『田中製麺所』のことをまずは知り、"アイデア麵"を考えるなど売上を上げる方法などの意見を出し合いました。

今後は、『田中製麺所』さんのご協力の元、村上さんの経験も交えながら、現地に足を運んだり、実際に食べたり、打合せを重ねて、現在製麺されている商品のリブランディングについて、考えていきます。

さいごに

今回も個性的なアイデアが生まれた『ローカリストアカデミー 西部会場』。

1人ひとりのアイデアを尊重し、アイデアを掛け合わせることで生まれた"化学反応"は『お試し地域づくり活動』をより良いものにするだけでなく、地域づくりにこれから携わっていきたいと考える『ネクストローカリスト』、そして『ローカリスト』にも何か影響を与えたのではないでしょうか。

各地域に場所を変え、開催される『お試し地域づくり活動』。『ローカリスト』と『ネクストローカリスト』から生まれる化学反応はまだまだ続いていきそうです。

文章:相馬 千恵子

写真:浦郷 慧人